Beim Experimentieren mit KI-Sprachmodellen bin ich über das Projekt »Toolbx« gestolpert. Damit können Sie unkompliziert gekapselte Software-Umgebungen erzeugen und ausführen.

Toolbx hat große Ähnlichkeiten mit Container-Tools und nutzt deren Infrastruktur, unter Fedora die von Podman. Es gibt aber einen grundlegenden Unterschied zwischen Docker/Podman auf der einen und Toolbx auf der anderen Seite: Docker, Podman & Co. versuchen die ausgeführten Container sicherheitstechnisch möglichst gut vom Host-System zu isolieren. Genau das macht Toolbx nicht! Im Gegenteil, per Toolbx ausgeführte Programme können auf das Heimatverzeichnis des aktiven Benutzers sowie auf das /dev-Verzeichnis zugreifen, Wayland nutzen, Netzwerkschnittstellen bedienen, im Journal protokollieren, die GPU nutzen usw.

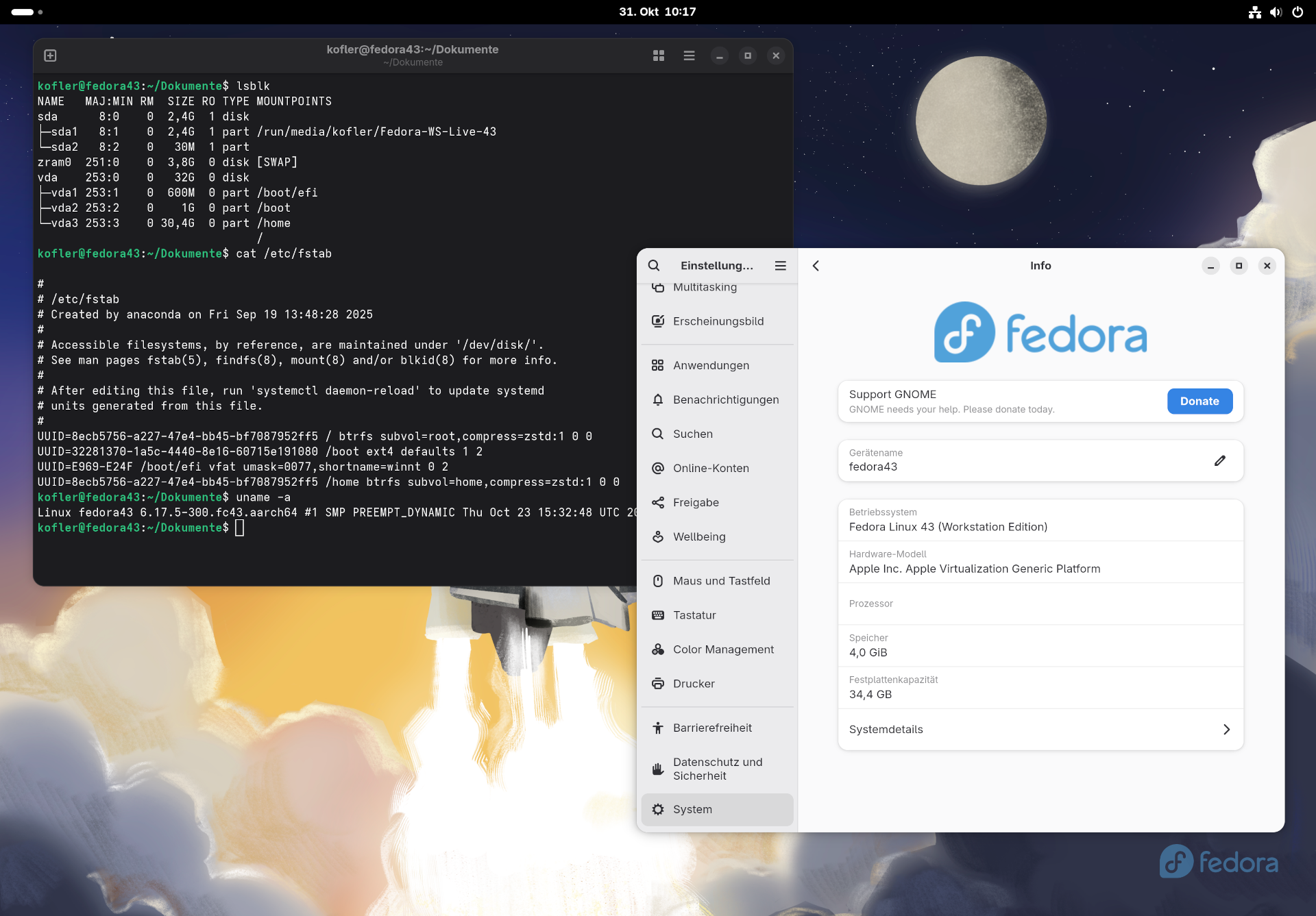

Toolbx wurde ursprünglich als Werkzeug zur Software-Installation in Distributionen auf der Basis von OSTree konzipiert (Fedora CoreOS, Siverblue etc.). Dieser Artikel soll als eine Art Crash-Kurs dienen, wobei ich mit explizit auf Fedora als Host-Betriebssystem beziehe. Grundwissen zu Podman/Docker setze ich voraus.

Mehr Details gibt die Projektdokumentation. Beachten Sie, dass die offizielle Bezeichnung des Projekts »Toolbx« ohne »o« in »box« lautet, auch wenn das zentrale Kommando toolbox heißt und wenn die damit erzeugten Umgebungen üblicherweise Toolboxes genannt werden.